□柴 静

1

我刚做记者的时候,东方时空的制片人时间说过一句话,去现场采访的时候,“要像外国人一样去看”。

他的意思是不要熟视无睹。

我以为自己听进去了,看一个美国人写的中国,才知道我对现实已经失去多少感觉。

他写:任静要出去打工,妈妈有点惊慌失措地追着女儿到了工厂门口,求她留下来,说她太小了。姑娘什么也不说,也不看她母亲,那女人求着情,突然大哭起来,女孩儿依旧不为所动。最后,母亲让步了,大声叫着:“去吧,你愿意去就去吧!”

她转过身,慢慢穿过马路,大声哭喊着。

她一走开,女孩儿也不自禁大哭起来———把头埋在双膝间,抽泣起来。接下来一个小时,母亲和女儿站在街道的各一边,哭泣着,她们都很生气,不跟对方说话,不看对方一眼,可母亲还是不愿意离开。

姐姐来了,隔着路给妹妹传口信:“她叫你当心。”

16岁的女孩回了一句:“告诉她,我不会有事的。”

5分钟后,姐姐说:“她哭了,她是真想让你留下来。”

女孩口气很硬:“今天晚上一到那边,我就给她电话。”

工人们装好了车。她终于爬了上去。最后,母亲眼看着所有的哀求都无济于事,就送过来两百块钱。站在那儿看着车消失,泪水从脸上落下来。

另一对姐妹也在这个车上,来送的是父亲。没有拥抱,没有伤感,他关心的是更重要的问题———“衣服要暖和,天气凉了,不注意要生病,生病了又得花钱买药,要穿暖和,好吧?”说完这些,转身大步走了。

中国古老的乡村就在这个细节里挣扎着,又绝不回头地消失了。

2

何伟在90年代来到中国,生活在小城市。一个美国人想在中国默默观看什么事而不成为被注意的焦点,会有多难。但看看他写的清明这天的中国:

早上杏花落了一地,像春天的暴雪……几个男人在土坟前转,“这儿埋的是我爷爷。”

“才不是呢。”

“我觉得是。”

“瞎说,那是你爸的大哥。”

何伟写:“他们很少提到人的名字,只提跟某人的关系,也没有相关的细节,没有具体的记忆。”

其中一个坟墓是新的,是一个前两年刚搬到城里的老头儿,坟上新鲜的泥土堆得很高。何伟拿起一把铲子,给土堆上填了一点土。有人拿起一沓冥币,点了起来。

另一个人拿了一支香烟,插在坟头上,香烟笔直地竖立着,几个人退后一步,看着这土坟,议论两句:

“他实际根本没抽过红梅。”

“对,贵得很,他原来都抽黑菊花。”

“现在买不着了,80年代的时候流行。”

这是人们提到的唯一与死者有关的细节。站了一会儿,一个说:“好,走吧。”

其中一个转头看了看:“烟没事吧?”

“没事儿。”

他们几个人,“顺着那条之字小路,下到了沟谷里,地上是杏花花瓣,高音喇叭里正在播送一年一度禁止上坟烧纸的通知。一行人回到地里干起活儿来”。

这个拎着铁锹的美国人,看到了我熟视无暏的中国。

3

何伟在美国的时候叫彼得·海斯勒,他在小学校里讲中国,让小孩子提问,孩子问:“中国父母杀掉女婴吗?”“中国人吃狗吗?”他感觉很糟糕,“怎么两个问题都是这样子的?”

他在中国面临同样的问题。在四川涪陵教书的时候,课本上对于美国宗教的介绍是有什么样的邪教,对于学校的介绍是发生了什么样的凶杀案。他对学生解释———“这些事是真的发生的事,但它不能代表真正的美国社会。”

他希望人们描述一个国家,要讲清楚那些背景,用时间去长期采访,而不是简单告诉他们,什么是最不好和最好的事情。

4

1996年,从牛津大学毕业,何伟坐火车到处旅行,经过北京,原来打算呆一周,后来决定留下来,因为这里的人“比较活泼”。

27岁,他作为志愿者来到四川的小城市,“生活在这样一个小地方你几乎看不到什么外国人,我喜欢这种挑战。我也喜欢长江和那里的风光。涪陵比四川中部更加多山,我喜欢在那里跑步或者远足。”

他没学过中文,不是任何媒体的记者,“因为以前没有研究过中国,我对这里的人和物反而没有什么强烈的态度或意见。有时候你缺乏相关知识不是坏事,中国变化太快了,如果我1980年代真学了什么有关中国的东西,到1996年它也早已过时———中国已经变成另一个国家了。”

2001年,他申请了驾照在中国漫游,租了一辆北京产的切诺基沿长城走。外国人租车是不能离开北京的,不过他已经学会了小小的违规,如果车撞坏了,租车的人会拿出一张“美中拖拉机协会”的空白介绍信算作他的单位。

他不能在车上带GPS,害怕在西部被当成干测绘勾当的外国人,他在小旅馆住宿有时会被上报给警察局,“罚一点钱”,所以晚上他住在主路分岔出去的土路上,午夜帐篷突然被照得通明,他猛地坐起,以为是驶近的车灯,拉开门帘,才意识到是圆月升上地平线,他在那个月光里“静静地坐着,等待我的恐惧平复下来”。

他沿着长城漫游,后来在怀柔一个偏远的小村子里生活下来,租住在魏家。墙上是《还珠格格》的海报,和一对双胞胎小男孩的大幅画像,“生双胞胎对绝大多数中国人来说,是唯一可以合法拥有两个孩子的方式,其实就连这张像上的双胞胎也不是真正的,只是一张复印了一份,反着放在一起。”茅房里两块石板中间留着小缝算是蹲坑,晚上睡觉他听到老鼠在墙上跑动。

自从他租住在三岔村后,村子里叫“搅屎棍”的人向警察告发他。他找出法律条文,主动去拜访了警察,中秋送了月饼,春节送了水果,终于有一天警察对搅屎棍说,“别做无用功了”。

5

他的房主姓魏,卖核桃为生的农民,这个荒僻的小村子2003年开始多了游客的生意,老魏从务农转成经商后,收入超过了三万元,比前一年多了百分之五十,但这个家庭的人都开始焦虑不安。

男人原来只是偶尔抽只红梅烟,但现在一支接一支,晚上喝酒,问他哪里不对劲。他说“随时随地感到很紧张”。

他不断地担心钱的问题。从亲戚那儿借钱,向银行贷款。在买一样大东西前,大多数中国人要存很多年的钱,或者有“关系”去借钱。他买了一双30多块钱的“意大利”牌皮鞋,鞋盒子摆在很显眼的位置上。他还有一件人造皮的夹克,每次离开村里去县城的时候就穿上。来旅游的人有时候留下来的高级烟很管用,能帮他拉到生意。

男人入了党之后应酬变得多起来了。晚饭后,女人打电话给男人,接电话是别的人,她听了一会儿,突然变得不耐烦起来:“他喝醉了,是不是?那他晚上还回不回来?叫他给我电话!”

她坐在饭桌旁沉思了一个小时,孩子好像没看见。

后来电话响了,她挪到另一个屋子里接,“你晚上必须回来,”她声音很严厉,“听见没有?今天晚上一定要回来!”

何伟出门的时候,发现男人已经回来了,喝醉了,倒在墙边上。

女人也想跟男人一样试试自我发展,她把自己做的玉米粉条送到城里卖,她挨家挨户推销,但她不会抽烟,也不会喝酒,没有“关系”,只好退回到这个孤独的村庄里。

后来她的口头禅成了“我管不了”,她对自己无能为力的事情不看不听,用这种淡漠的态度来作消极的反抗。但人的心里是受不了什么都没有的,所以她信了佛教。在靠墙的地方放了两张桌子,上面铺了黄色绸布,摆了两尊佛像,还有三个桔子,五个苹果,三杯白酒。她觉得自己平静一点了。

隔着几米远,就是她丈夫泡着刚杀的野猪幼仔的白酒坛。

6

男人看不上他老婆的求神拜佛,他是村里唯一看过三十几本法律书的人。他一心想竞选村党支部书记,暗地张罗,双方都不动声色。书记是个女同志,请他吃饭,不明说,但意思谁都明白了:“你要是不争,等我卸任了就是你的。”

但他不打算退,觉得书记在征地上的事让村民不满,他的胜算还挺大。竞选前,镇里的领导来开了一个会,什么都没说,只是表扬了一下在任书记,然后让党员表态。轮到他,他心里已经挺清楚了,说了句“干得不错”,就坐下了。

他从政的经历就此失败,在此前一个算命先生对他说过:“你绝对不要介入政治。”

这事之后,他找了开天眼的人,把天井重新翻修了一下,这是他学到的又一样东西,他再也不会把算命先生的警告当作耳旁风了。

何伟写下这些,他说:“西方的报纸上总是着眼于中国的巨大变化和政治的东西,但是根据我的所见所闻,这个国家最大的焦虑却是极度个体化、极度内在化的。很多人都在探究,他们把过去的经验用来应用到现代的挑战上,遇到了麻烦,父母和孩子处在不同的世界里,婚姻更加复杂———我很少遇到在一起真正感到快乐的夫妻。要人们在如此变化的世界站稳根基,几乎是不可能的事。”

写这个村子不是何伟本意,只是生活从人身上流过,一开始只是细流,后来漫溢成河,回转盘旋,他不由得要对它观察。

他写道,“他们同时过着现代生活和传统生活,但他们同时抓住了这两种生活里最糟糕的部分。我并不反对进步,我明白他们为什么那么急切地摆脱贫困,也对这种适应变化的努力保持崇敬。但这个过程如果太快,是要付出代价的。”

这本书的主题鲜明如刀,就是中国农村向工业化社会的转变,但何伟并不是从写“史诗”的雄心出发的,这只是生活的潮水落下去之后,自己裸露出来的主题。

他在书里也诚实地写下不愉快的事情。一个擦皮鞋的男人欺负他是外国人,他们大吵,几乎动起手来。

给他校对的美国朋友说:“我不喜欢你这个样子。”

当地一个女孩却写信给他说,这个细节让她接受和同情他,“因为我理解一个人被自己曾经厌烦的东西捕获时的悲哀”。

何伟并不是用外国人的眼睛来看中国人,他是以人的眼睛来看人,也看自己。

7

看了何伟这本书,很多美国人对他说:“我一直觉得中国到处都是公安。但是看完这本书却发现,并不是这样的。”

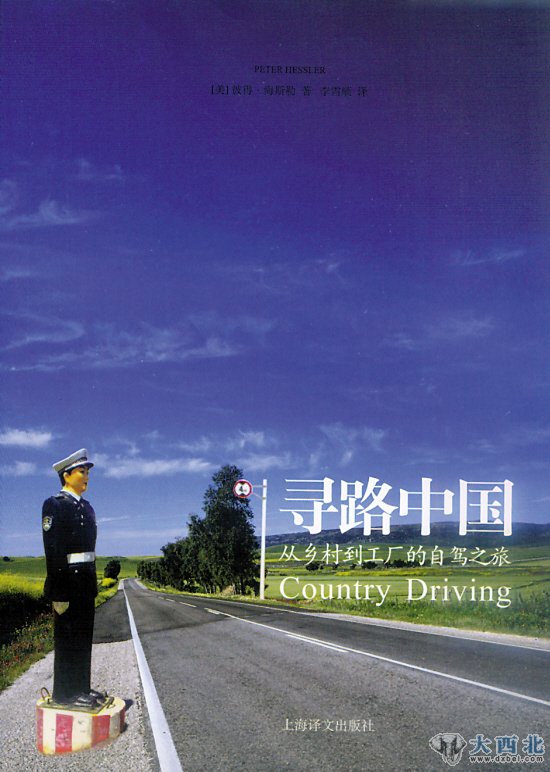

这本书的封面上是西部荒凉的公路,路边放着一个塑料片做的警察,这是在中国常见的场景,何伟说他选这张照片的意味是说———“在中国很多地方其实是没有权力机构管的,是市场和普通人自己在管”。

何伟经常被问,“中国的政治下一步会怎么改变?”他说这种问题特别难回答,“实际上对于我来说不是太重要,我在中国的工作不是改变中国,或者改变中国人的想法。我关心的只是今天他们怎么想,只不过,”他说,在不到十年的时间里,“所有人都改变了对自己的看法,也都改变了自己与周围世界的关系。”每个人都在剧烈地变化,反复摇摆,有时自行其是,有时候被裹胁而去。

他很少对这些人评判,只是了解,但有一个细节除外。

六岁的魏嘉经常感冒,他父亲的反应是把名字改掉。嘉这个字有十四划,不吉利。计算机分析说五行中缺水———何伟说:“我在中国认识的人基本上都缺水。”计算机给的方案是“淞”。

改完名字之后,孩子总是一言不发,大人问好几遍,他回答“不好”。有什么不好?他不给理由,也没提出另做选择。跟往常不一样的地方是,他没生气也没冲着他妈吼叫,他的反应只是一句“不好”。这两个字还是自言自语说出来的,时间慢慢过去,这种克制态度产生了一种奇怪的结合体,当中有无能为力,也透露些许力量。他爸爸无法明白哪儿“不好”,很快就懊恼不已。

对这孩子来说,电脑已经给他承诺了鸿运当头,大富大贵等等,但到头来,这一切统统“不好”,反正就是拒绝使用。

几个星期后,他的父亲放弃了,再没提起这个名字。

写完这个故事后,何伟不常见地写了一句有点抒发感情的话:“从此以后,他永远叫魏嘉。”

对这个并不与什么对抗,只是要成为自己的孩子,何伟好像有某种敬重和感情。

8

何伟写出了我熟视无暏的中国,和那种亲切的酸楚。

那个酸楚就是剧变的实质———人最大的痛苦就是心灵没有归属,不管你自不自觉,承不承认。

据羊城晚报

(责任编辑:鑫报)